風聲雨聲打字聲

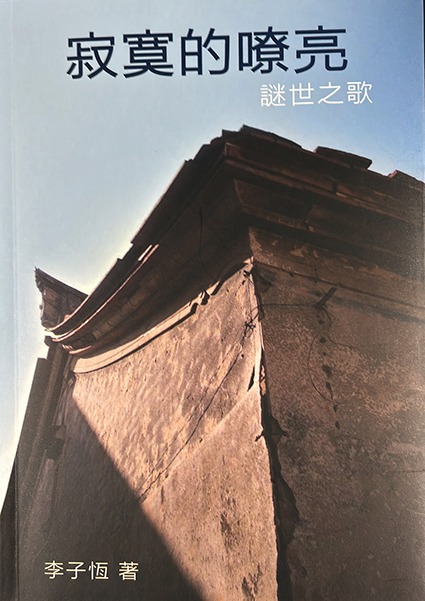

寂寞的嘹亮

李子恆的謎世之歌

作者、照片提供:李子恆 攝影:翁翁

過去,我對電腦敬而遠之,已到了逃避的程度。直到面對它,接受它,處理它(聖嚴法師語),此間的變化,光陰佈在我臉上那些刻痕,從一種浪費時光的琢磨,進化到修行層面。慢慢,我駕馭了它,馴服它,而其中之焦慮、惶恐、不安、自責,成了如面對人生種種必要之過程……咦,這不正是許許多多戰後嬰兒潮生活體驗的共相?

不久後,基本功習成,我開始用它寫自己專輯文案,寫歌詞,寫詩,寫信,編排,接收,寄發,寫別人相邀的序,也寫自己私密的文章……,以至抽屜裡厚厚的四開書寫紙,惟剩騰寫歌譜的功能,這種不少資深作家至今仍排斥的書寫方法,又不知消磨了我頭頂上多少髮絲的光陰。

其間,風來雨去的征途,十面八方之考驗,又誰能數得清楚 ?

又不知從何時起,我與電腦,暗暗結成了「死生契闊,與子成說」的關係,我的生活與工作之離不開電腦,比之電腦離不開我更加嚴峻與複雜,每日昧旦晨興,麥片沖好,第一件事必恭坐它面前,沉思片刻,掀開螢幕,望著黑色鏡面裡霧霧臉龐上佈滿皺紋眼袋,怎麼擠弄也回不去的容顏,不曾是帥氣又俊美的舞臺容顏?……喏,就在前不久,錄音室裡不經意讓人給拍了張團體照,不幾日,網路上的小虎隊中年歌迷相問:「中間那老頭是誰?」

所以,我實不該稱之為「它」,而應改稱為「她」──「她」,是一種生命體,會思想,懂情意,正就是我面對過、接受過、處理過、最後擁有了的「執子之手,與子偕老」的她,我想要什麼,她給我甚麼,我想不到的,她會一直等我,可她有時也很拗脾氣,除了有限度的幽默,就是不准我寫亂七八糟的東西。

然而,真實裡的她又是誰?

又不知從何時起,從我本自最陌生的領域裡,她默默積澱了連我自己也難以置信的……各個人生階段的樣貌之組合,那些歌、那些詩、那些羞於面世的情書(廣義的情書),那些自修、孤獨、跌宕、與種種難自棄的脫逸……。

更別說《寂寞的嘹亮》詩集裡的那些入世與出世了。

今年,是一覺醒之年,對芸芸眾生是,對我亦如是。「覺醒」,原屬一種棒喝詞彙,專用來打醒沉睡之人的;這意思,正也是朝著自己說的,是在喻指一個輪滾紅塵路上熄了動能的人──給他來個轟轟的驚蛰吧──誰說你老了?

可不?你瞧!春寒料峭的雙目一張,一望眼,人家早已不知走到哪一種遠方去了,你還在睡,還不趕緊追。

任何事,總有為時不晚的欣然,就像我那五十年的音樂路,我那五十年的音樂路上,幸有一種婉然不表明身分的什麼,隱隱約約的,漸入的,神祕而沁然的,幽幽相陪在我通俗流行音樂的身旁,說不離,就不棄,說相濡,就以沫,但我曾一度忽略了她,一度離棄了她,更一度遺忘了她,待我一朝恍惚醒來……啊!妳怎麼還在?

妳怎麼還在啊,我的詩。

十年,已成了一款流行的人生語彙,動不動就十年的人生,說起來輕鬆,聽起來驚悚,眼下的我,可能是猶有力氣赴約遠方的最後一個十年,在這最後的一個十年間,我向別人也向自己奉出了人生之第一本詩集──《寂寞的嘹亮》,確實是匯聚了十面八方而來的寂寞,我曾多次向王學敏和黃克全兩位懇實相告:「這本會虧錢的寂寞詩集由我自己來出資吧。」但他們始終不肯鬆口,這正好驗明,出本詩集乃至作為一個亞詩人,人生的紀念價值與意義畢竟較高,而想從中牟名利的空間畢竟至微,並且也可以看出我們仨不是一般的交情。

寫這篇心得報告之同時,正値入年來最冷的一波寒流,攝氏十度不到的溫度,飄移在寂寞的空氣裡,窗外樹枝葉子輕搖,偶爾來一陣颯颯,使我想起少年時獨行在故鄉酷寒的路上的颯颯,雨絲,慢慢聚成豆滴,答答的在心波上泛成了密織的漣漪,且先別說蘇東坡的「也無風雨也無晴」,就這眼前的滑鼠與鍵盤的聲響吧,竟是那樣溫煦如明日將現的雲中的春陽,此情,又使我想起了葉慈,葉慈說:

雖然枝條很多,根卻只有一條

穿過我青春所有說謊的日子

我在陽光下抖掉我的枝葉和花朵

現在我可以枯萎而進入真理 ──〈隨時間而來的真理〉