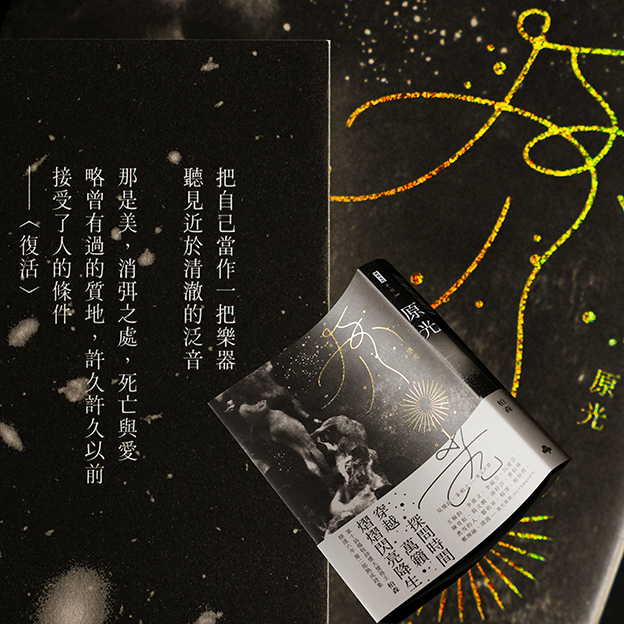

一種光線的捕捉

:論詩集《原光》的誕生

作者、圖片提供:柏森

最先寫詩是因為自己有著說不上來的感受,想要化作秘密,或是讓它憑空蒸發,都讓人覺得太過可惜,詩的細緻與技巧正好讓文字之間產生出些許空隙,我看著那些空間,並開始思索是什麼事物能夠進入其中,這也成了我往後寫作的一個契機。

詩集《原光》的誕生來自一次嚴重低潮期,那時我已將詩集寫了一大半,所有詩作都充分完成,然而遲遲未能看見詩集的雛形與輪廓,在生命的幽暗面裡,觸碰到許多問題與困境,又加上父親生病,自身遇到人際操縱的信任感崩塌,我幾乎處於崩潰的邊緣,也曾想過放棄手中正在進行的事務,整個人有種失魂且毫無聲息的念頭。

我還記得某次深夜,一個人躺平在床上,耳機中播放著樂曲,切換到馬勒(Gustav Mahler)的第二號交響曲《復活》時,我只是靜靜聆聽,像是有人在對你念誦咒語,悄悄告訴著:「我也不知道答案是什麼,然而我會陪你一起在這裡尋找」,當音樂走到了第四樂章的〈原光〉(Urlicht)時,女中音的聲線在靜謐且維持著的弦樂中獨自突破,他開口,用渾厚有力的姿態唱著,彷彿一種安撫:「親愛的神將會賜予我微小的光線,帶領我到永恆的幸福之中。」(Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben, Wird leuchten mir bis in das ewig selig Leben.)

音樂止在擺盪的低音部和遙遠的管樂,旋即終段樂章的「復活」展開它驚天動地的巨響,所有的一切都被開啟,等待觀覽和審視。在這一連串樂音裡,我不自覺地落下眼淚,大哭一場,久久不能釋懷,好像累積的壓抑被撬開、搬動著,而《復活》的魅力或許便是彼刻徹底說服我的一些事情,整首交響曲談論的生與死,它探問,什麼是生命?並在最後給出一個肯定語──生命是如實苦痛卻依然美好的存在。

於是,馬勒藉由第二號交響曲回應了死亡的世界是否可能存在,來描述人的靈魂是可能永恆不變的,只要我們直面現世的矛盾,深入其中,感受心酸、感受喜悅,真正的豐厚也會顯現在我們的心靈深處。因此,《復活》交響曲是一首由死入生的肯定,它也代表著超驗精神,人的歡愉苦難不是像太陽神阿波羅那樣總是維持著相對應的光影二元,更多時候,人的生命如同酒神一般,充斥灰階色彩。

回過頭,詩集《原光》在如此衝擊之下使得我必須重新檢視當時已逐步完成的詩作,收入其中的原因為什麼,又是什麼讓他們這麼排序。當我仔細閱讀多次之後,竟發現所有的詩作不約而同都正共享著同一個命題──什麼是「時間」──他們在我無意識寫下的種種經驗,多次談論到時間的可能性。而這可能提問的是,我們除了有所謂客觀的時間(如,年月日分秒等),人類心靈也有主觀的時間運作著。我們感受時間,也受時間影響,浸泡於其中,卻鮮少意識到時間本身的流逝。

書寫《原光》有很大部分是為了滿足自己在哲學教育的知識中,仍然企圖拓展的心情;我們太常固守在已知的經驗裡,僅僅是熟悉於這些反覆,然而也忘記在反覆之中也存在著可能從未見過的美感。

我運用詩集來為這些思緒做更大的延伸,因此我在詩集中提問:「當一切都被移除的時候,是什麼事物會留下?」

答案正是「時間」會留下。

那擺動我們、促使我們行動的一切最一切根本,它毫無聲息,只是透過演變、季節交替、人物的衰老、誕生,慢慢地,慢慢地呈現在我們眼前。

我認為這是凋零之美,也是美最先被意識到的一件先決因素。

在詩作中我經常表達出一種若有似無的情境,像是曾經發生過什麼,最後與最初的樣貌並無特別差異,然而在這過程卻已有許多事展出和消逝,又如收錄在詩集的這首〈談及消逝〉,我如此描述:

⠀⠀⠀馬兒不在草原

⠀⠀⠀一些扶桑花已經盛開

⠀⠀⠀在子夜裡,音樂變慢了

⠀⠀⠀如同悲傷,悄然發生

⠀⠀⠀散落的情節

⠀⠀⠀留在窗外斑駁

⠀⠀⠀遠處皺褶的湖面

⠀⠀⠀無聲無息,我在搖椅上

⠀⠀⠀被風抵臨

⠀⠀⠀像刮傷的黑膠

⠀⠀⠀無可避免地重複

⠀⠀⠀童年的舒曼,熄燈之後

⠀⠀⠀遺留在迴廊的深處

⠀⠀⠀衰色的靜物間,眼神曾經流過

⠀⠀⠀顯得沒有心思,

⠀⠀⠀霧

⠀⠀⠀有時緩緩來到,那時

⠀⠀⠀我們早已睡去──

⠀⠀⠀馬兒不在草原,你可嘗凝視

⠀⠀⠀在幽靜之時

⠀⠀⠀馬兒也回到草原

彷彿所有又回歸起初。這也正是我對於「時間」的最大想像和描繪,大學修讀哲學系時有曾想過未來將要研究的方向和題目,我自認預設過廣,難以學術語言形成所言,轉念想,為什麼我不用詩歌來作為我的研究方式呢?而當我碰見音樂這項也是作為時間子嗣的藝術,發覺,哲學、詩歌、音樂這三者或許能夠交融在一起,產生一種新的觀念和思維。

在這本詩集裡,我試圖想作這三者的一段橋樑,並延續哲學的精神,自我尋求究竟文字的邊界又可能抵達何處。當我們明白,所有藝術都想如同音樂一樣自由,這項純形式的意識便透過其自身給了我們處處暗示,一旦文字企圖向音樂接近,那麼這兩種表達方式也會激盪出全新的感官。足具符號、意象的詩歌,與純粹的能指,它的所指則是我們心中最直接的感受。

因此,《原光》強調的不僅僅是美學思維或者一人的審美判斷,詩集真正想傳遞的,是屬於個人生命的意義是建立在經驗的延續,藉此基礎,它更加需要除了作者(詩人本身)、文本(詩集)之外的第三者加以成立這部詩集的完整性,而那關鍵的第三者,便是讀者的閱讀。

讀者這一議題也是詩集想再次提述的角色。

當讀者得以透過閱讀介入詩歌,詩本身也產生了更大規模的意義展演,因為一首詩會有千百種的閱讀理解,每一次理解,都會是一次意義的拾獲。

終末,音樂、詩,或說是各類藝術的範疇都有它的意義建構,我寫下《原光》,有一部分除了想開始這樣的思索運動之外,再者重要的,也是為了回應當時聆聽馬勒的感受。我對於第二號交響曲有諸多借鏡,比如在詩集的分輯上(總共分為五輯:淨沐之水、唸禱、人子安躺於床、使徒的琴座、原光),我局部放大了一個人將死的姿態,讓這樣的畫面像是濕壁畫一樣展示,為得是加強「原光」本身所要表達的「未知之光線」,是什麼時刻我們才會看到那種光線召喚著,我們不得而知,但我們仍安然前行。

而我所想寫出的作品,便是希望能有讓人繼續生活下去的悸動,如果一個人讀詩能共感於此,那麼這些詩也有了它深厚的存在。

馬勒曾在完成交響曲之後備受矚目同時也受盡批評,他卻說著自己的音樂並非是寫給同時代,而是寫給未來的人們聽,我感覺,這樣的精神就是我想呼應的眼光和承續的態度。馬勒說,他的時代終將來臨,我則以詩集答覆他,是的,在這百年後,屬於思維、人的時代確實已經來臨了。

而我呢,那份屬於愛的世界是否可能行經至此?我想說的是,我的時代終會來臨。