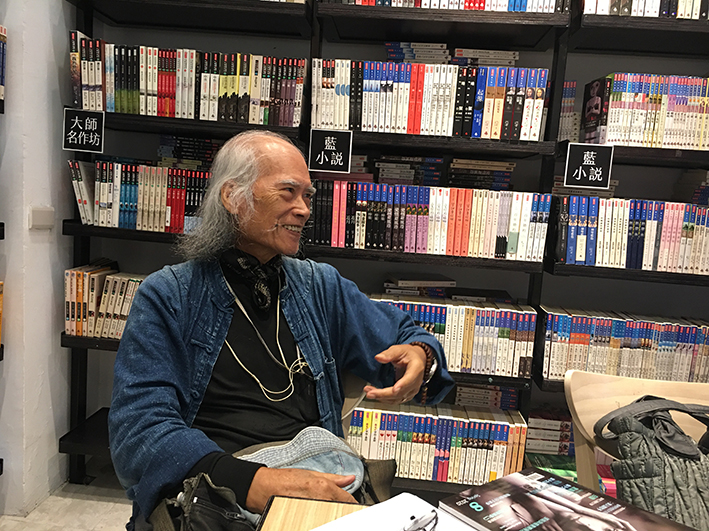

那背影是一座行走的山

林煥彰

詩作裡的象徵

文:朱介英

閱讀林煥彰的詩作,不難發現主體永遠游移在肯定與否定之間,他把語言的視覺用在左右閃爍之間,既不肯定,也不否定的法則,就是使用語言所具有的第二層指意性「隱喻與象徵」把詮釋拋給閱讀者,作者在正面與反面當中,埋進一個意象的小幻物(objet petit a〔a small object〕又譯為「小對體」),讓讀者覺得表面上看起來似乎在清晰地否定所描述的事物,正如「黑格爾把它稱為『世界的黑夜』,他論述的重點都是在強調『否定性是所有存在的根本』背景。」(Daly, Glyn. 2008:003)其實,這些小幻物則在潛意識裡提醒讀者,主體企圖把象徵的完整性用來瓦解否定性。隨手翻閱林煥彰本詩畫集《好牛,老年,好運》的詩作,舉目皆是。

不是想睡就能睡,我已經

站了很久──

不分晝夜;只是

白天

我可以偷懶,故意閉上眼睛

……(046.〈不選擇,我是路燈〉〉

一開頭便是否定句,不是想睡就能睡,從頭到尾一直站著,不分晝夜很久很久,夜晚來臨才睜開眼睛,詩人巧妙地用簡單,但卻十分妥切的隱喻手法,說出「路燈」的宿命與無奈,隱射人活於世,有如路燈一樣,一出生便被宿命所定,永遠站立於斯,一邊睜眼、一邊閉眼、無所適從,也是唯一的選擇,當它閉眼時,唯一的選擇就是睜眼,當它睜眼時,唯一的選擇就是閉眼,在白天與黑夜來臨的交叉點上;這首詩裡,「路燈」變成一個象徵符號,以簡潔而有力的睜眼和閉眼游移在宿命給予的兩個唯一選項上,不管從哪一面解讀,都是以否定所有存在來瓦解否定。因為環繞在這些文字所描述的有形事物中間,還有一個真正代表「存在」的元素,也就是那些飄飛在潛意識中的小幻物。

「正如紀傑克所言,人類的生命永遠都不會『僅是生命』,它總是被一種生命的過量所維持。」(Daly, Glyn. 2008:003)用佛洛伊德的概念註解,這種過量的生命維持力就是「死亡驅力」(death drive),就「生存」的意義而言,死亡的驅力就是「生之欲」(libido)。人類的生命其實就與宇宙的生命維繫在一起,物理學家埃爾溫.薛丁格(Erwin Schrodinger)說過一句話:「生命好像是有秩序和有規律的物質變化過程,它不是以由有序變為無序的傾向為基礎,而是部分依賴既有的秩序。」(Schrodinger, Erwin. 2016:104~105)若從微觀視覺來詮釋,生命充滿著無可預測的變異;若從宏觀視覺來觀看,生命又隱約依循著某些規矩在運作。薛丁格提出生命依靠「負熵」維生,熱力學第二定律顯示「人一出生便走向死亡」,生命力量的最大值與熵的最大值剛好呈現相反的交叉曲線現象,兩條交叉線在某個交叉點之後,熵便朝向最大值前進,「最大熵」(maximum entropy)就是熱量轉向滅寂的關鍵值。而與最大熵互相抗衡的還有一個人們看不到、聽不到、摸不到、感覺不到的「負熵」所量度的生命力,那一股生命力普遍存在宇宙每一個方寸當中,它存在,卻沒有任何證據,無法測量,卻力大無窮左右著浩瀚的寰宇朝前運作,滔滔不絕地隨著時間大流湧向未來。於是詩人們得以在存在當中尋找對「否定」的否定性。

本文選自《生活潮藝文誌》第十四期,值得對電影、藝文有興趣的年輕人關注,各大網路書店現正販售中。