鄭愁予與詩的三液態

作者:蕭蕭

三態其一:酒液的熱傳遞

「酒」是最容易將詩與我們拉近的一種飲品。

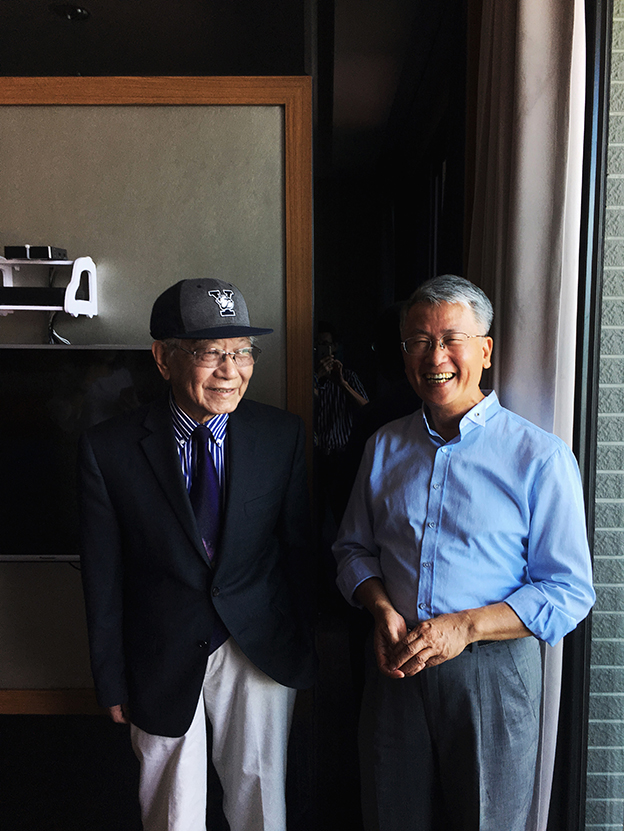

鄭愁予(鄭文韜,1933~2025)老師喝酒時常說:「飲酒的人活一生,過兩輩子。」醒,有醒的陽光;醺,有醺的月色──倒是從未見他醉了的樣子。每次他說「活一生,過兩輩子」,我只能舉杯,以雙唇沾濡金門高粱表示敬意。

隱逸山林的陶淵明「一觴聊獨進,杯盡壺自傾」,他知道酒中有深味,一個人獨飲,更能體會;「人生得意須盡歡,莫使金樽空對月」的李白,即使是「暫就東山賒月色」,也要「酣歌一夜送泉明」,「泉明」就是「淵明」,為了避李淵的名諱,「淵明」寫成「泉明」,用來指稱像「陶淵明」一樣的朋友,歷史上的飲者總是一喝起酒就通通湊在一起熱鬧了!

但鄭愁予的詩卻不是這樣,喝酒時群體活絡,氣氛、氣溫都會升高,「有松火低歌,有燒酒羊肉」,但他總也看到細微處,那小小的「愁」、小小的「憂」、小小的「苦」,隱約在人生的某一個小小的角落:「有人交換著流浪的方向……」(〈野店〉)。

即使是相對的兩個小情侶,唱著情歌的那當兒,看看他的〈牧羊女〉不就是這樣嗎?「當妳唱起我這支歌的時候」,那是「那有姑娘不戴花,那有少年不馳馬」的年紀啊,可「我底心懶了,我底馬累了,那時──,黃昏已重了, 酒囊已盡了……」

酒,提升了火一般熱烈的情緒,提升了人與人、言與言交流的溫度與速度。

印象最美好的一次,陪同鄭愁予在漳州長泰龍人古琴村,琴人、茶人、詩人、學人,江邊鐵殼船上飲酒、撫琴,聽鄭愁予從盤古、女媧說起,才說到伏羲,夜已深到第二天凌晨了,談興、酒興、詩興永遠是酒液的熱傳遞,在烘、在溫、在熱、在火著。長年居住美國,這「興」一起,開了天,闢了地,年紀最長的興致最高,回到置放古琴的房間,月色隱約,但談興仍濃,我繼續聽了一會兒中文系裡的圖書也會提到的盤古、女媧、伏羲,卻很少會觸及的話題,神話或殊異的觀點,就像後來我在《聯合文學》看到他寫的有關顏色的文字,總是有著不從詩詞來、也非繪畫者的豔麗光譜。

鄭愁予的「微醺」是結合了李白的酒的生命「滌蕩千古愁,留連百壺飲」的任性,與夫杜甫的酒的情誼「肯與鄰翁相對飲,隔離呼取盡餘杯」的另一種韌性。鄭愁予的「微醺」是「是左手二指拈花,右手八指操琴」的宋詞之雅,卻也往往留存粗枝大葉的將軍之令,宋詞之雅出現在早期的愁予風,將軍之令則是去國之後一種文化失落的焦急與憂惶。

我們最熟悉的鄭愁予是酒所催熟的熱傳遞的情,人生一貫嚮往的東風、三月、柳絮,青石、街道、春帷。但那心中隱藏的不安,小小的寂寞的城,小小的窗扉緊掩,卻也是不爭的事實。我們都以為他(也就是我們自己呀)是那個瀟灑的過客,卻不能理解到這地球、這世間,我們一直不是歸人。

眾多的我們都只朗讀了〈錯誤〉,卻未繼續體會其後的〈客來小城〉,〈錯誤〉與〈客來小城〉合起來才是一首完整的〈小城連作〉。

〈客來小城〉:「三月臨幸這小城,/春的飾物堆砌著……/悠悠的流水如帶:/在石橋下打著結子的,而且/牢繫著那舊城樓的倒影的,/三月的綠色如流水……。 /客來小城,巷閭寂靜/客來門下,銅環的輕叩如鐘/滿天飄飛的雲絮與一階落花……」一樣的三月,一樣的春天、城樓,但第二首的〈客來小城〉加入了流水意象,戶外遠遠的馬蹄聲變成為近在門口的銅環叩聲,最關鍵的是(我一直是「客」),〈錯誤〉裡「我不是你期待的未來」,〈客來小城〉裡「我找不到期望的過去」。

我們只認識「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」裡的鄭愁予,從來不曾隨著他來到小城,輕叩別人家的銅環。

本文選自《生活潮藝文誌》第三十期,值得對電影、藝文有興趣的年輕人關注,各大網路書店現正販售中。