空間擬仿

路寒袖

行吟在都市節點

文:朱介英

在藝文界所有語言的最小原生質體都是一種情感粒子,無論科學、文學、哲學、數學、史學、理則學、宇宙學、生物學、化學、物理學、地理學、植物學、生態學……等學問,即便所研究的範圍截然不同,所解讀的區塊迥然相異,但是都離不開「敘述」(narrative),而敘述作為情感的主體,語言扮演著敘述的工具,麥克魯漢(Marshall McLuhan)一句經典的話:「人們實際並不閱讀報紙──只是每天早上把身子泡進去,像在洗熱水澡。」(McLuhan, Eric & Zingrone, Frank. 1999:26)這是指21世紀之前的信息時代,人們一起床便把自己泡進信息的滾燙熱湯裡,在科技尚未進入媒體的時代,信息的橫向追溯包括報紙、布告、通告、書信、信使、詩歌、戲曲、口語、符號等,信息最終極、不可再剖析的內涵,不外乎情感粒子。情感是所有語言的中心、信息的基本單位,它是生命與生俱來的基本能力,獨獨人類憑著獨特的智慧將各種情感反應化成信息,再將信息的種類予以用複雜的語言符號來作為傳達工具,於焉所謂生活實踐便倚靠信息的各種機制累積、流傳下來,在文明發展史中構成深厚的傳統在文化遞延過程裡閃閃發光。

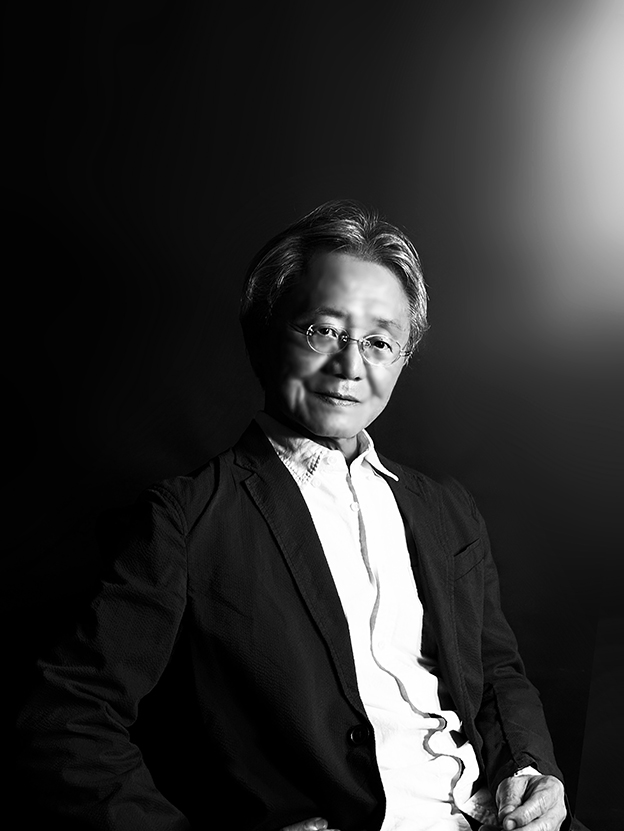

解讀詩人、作家、攝影家、出版家、大學教授、藝文旅行者等諸多冠冕加身的路寒袖,著作範圍包括詩集、攝影集、歌謠創作、出版製作等作品,很難在眾多作品中尋找一個聚焦的名稱為他定位;最後在各種論述堆裡翻到愛德華.索雅(Edward W. Soja)的著作《第三空間》(Thirdspace)論述中尋找到一個鮮明的標誌「在都市節點中的行吟詩人」,翻遍路寒袖的大部分作品,可以透過這些粒子化的信息觀看、聽聞或感受到詩人所描繪的異質空間,索雅稱之為「第三空間」,內容絲線縱橫交錯,卻有他的藝文風格,本文藉著採訪與報導的篇幅,為他的作品找出一些脫離物理學所標定的現實維度之外,建構起來奔闖在能量中的巨大信息空間,簡略敘述如後。

第三空間

索雅將他的第三空間定義為:大都會裡「真實與想像的旅程」,「第三空間」這個名詞來源起自於後現代地理學(postmodern geographies)的人文轉向,由索雅提出來,殷寶寧在《第三空間》的導讀中解釋道:「索雅以列斐伏爾、傅柯等法國學者的理論基礎,企圖融合批判的社會理論與人文地理學,提出所謂的『後現代地理學』作為研究議程與取向……,開展了後現代空間理論的眾聲喧嘩與對話。」(Soja, Edward W. 2004:I)整個理論體系的研究取向以20世紀興起的都會人文生活現象為研究焦點,索雅的觀看以及論述方式完全摒棄掉傳統一元論的概念,尊崇歷史精英主義所建構出來的統治階層歸納為簡單的教條,作為敘述骨幹將現代人生活現象進行削足適履的解釋;反之,採取反對普遍惟一的真理,對於既有的傳統依循後設敘事(metanarrative)與後設語言(metalanguage)置於質疑的態度,去掉語言符號的第一層直接「符徵」(signifier)指向機制,而特別強調對照產生的差異性、異質性和獨特性,重視片段部分,從裂罅中搜尋符號所指向的真實層,換句話說就是藉著空間和地方的特殊性深描,從許多裂解的現象包括社會性、習慣性、時態性等背景,映襯出全新的語言和視訊去解讀,而非傳統八股教條方式對真實感受進行遮掩與包裝,這種方法,其實可以歸類到列斐伏爾的空間三次元辯證理論,以及傅柯的異質地誌論。

第三空間的論述程序,索雅提出「空間實踐」、「空間再現」與「再現空間」三個辯證架構,往復地插入不同時間與空間的探索推敲,進而產生出他所謂的「真實與想像兼具的地方」(real-and-imagined places),因此在語言的敘述與剖析中,隱喻與象徵便成為詮釋空間的媒介。如何從有限的觀看當中,擠出觀看以外的真實界,現代人力所能逮的不是從歷史史籍裡去辯證,而是腳踏實地的站在都市節點(urban modalities)上,去歷史主義的精英理論中心化,擺脫簡單的視覺化掃描,僅僅套用地裡誌、人文誌上的登錄便進行浮面的答案,這種研究無異於龜殼上刻花,水面上敷油,在陽光照射下反射出斑爛的光暈,鏡花水月,華而不實。

都會的表面特徵緊隨著商業化的腳步繁榮而興盛起來,此際在可見、可觸的空間中,除了將每一方寸空間割裂、搗碎,尋找碎片裡的元素,宛如在結晶體內利用分光儀計算出各種稀有元素的比例一樣,包括空間的分子鍵結構、晶體排列組合、元素互相鏈接的穩定性、關係到時間的深淺度變化,所呈現的晶體密度和質感,利用這種概念在都會空間節點上,深入挖掘與探勘,裡面所潛藏的真實便會在層層粒子分布與關係位置中得到答案。尤其是文化層面上,時空演變必然會在許多都會生活實踐中,每一個層次的集體記憶裡鑲嵌著曾經發生的蛛絲馬跡,才能透徹地看到生活、生存與生命的真實。

路寒袖以他的敏銳的感官,在都會節點中觸及可視、可聞、可聽、可觸以及可感的生活現象,詩人的內在感受並不侷限於平常人所歸類的第一層語言為之命名與溝通傳達,而是進入現象背後尋求另一種心靈的空間詮釋領域,他用語言去描繪索雅所謂「真實與想像兼具的地方」,以詩文解讀與創作、以影像攝取與再現,將國內外他所經過的地方、所觀看的領域、所感受的集體意識,予以符號再現,因此觀看他多元媒體表現的著作,除了親自進行「空間實踐」之外,「空間再現」與「再現空間」便在文字與影像中繽紛不已。

以下就針對路寒袖的創作作品中擷取各種不同的觀點,進入現象之外,寬廣遼闊的第三空間,簡單以幾個主題從敘述的核心說起。

本文選自《生活潮藝文誌》第三十期值得對電影、藝文有興趣的年輕人關注,各大網路書店現正販售中。