行旅、戰火與詩藝的交響

訪談女詩人尹玲

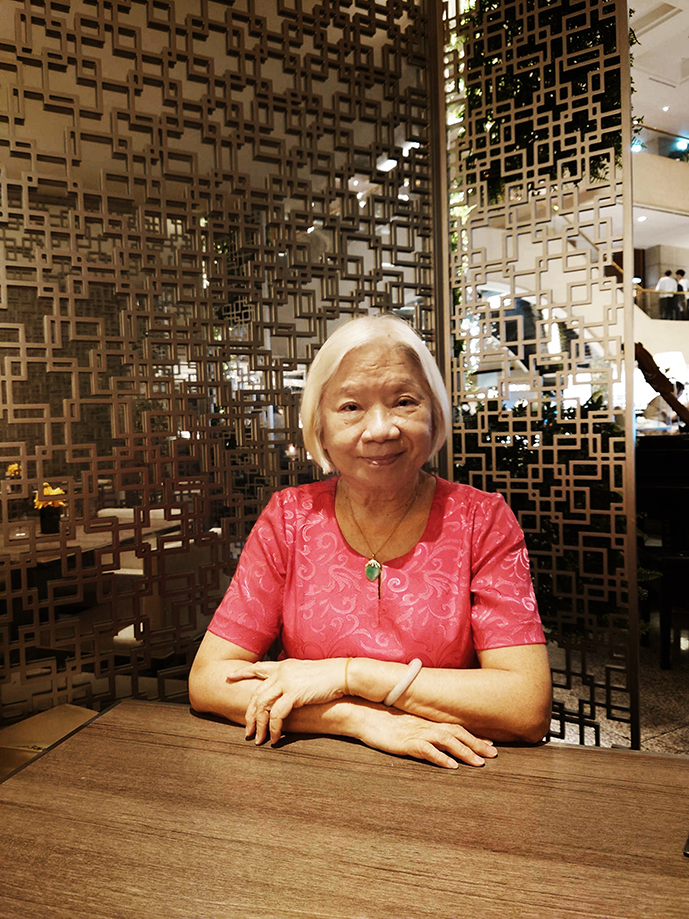

作者:洪淑苓、劉建志 文字整理:何家萱 圖片提供:尹玲

尹玲,本名何尹玲,亦名何金蘭,出生於越南美拖市(MY THO)。為國立台灣大學國家文學博士、法國巴黎第七大學文學博士。自幼年起即受到中國、台灣、法國和越南文化的影響,且經歷越戰,因而在作品中呈現獨特的人文關懷。尹玲熱愛美食、旅行,兼擅多國語言。在她的詩作與散文中呈現各國風土民情所引發的情懷。在本訪談中,將呈現尹玲文學的啟蒙、行旅各國的體驗,以及戰爭經歷對她創作的影響。

自小展露語言天賦

尹玲家鄉在越南美拖,她是那時候唯一讀到大學畢業(當地稱為舉人文憑)的女生。當時越南的學制與文憑,仍是使用中國傳統的秀才、舉人和進士等稱謂,尹玲也獲得了最完整的越南全國會考學位文憑(小學、初中秀才一、秀才二、舉人)。

在越南美拖,尹玲就讀於客家人所建的「崇正學校」。對學習語言興趣濃厚,自小就開始接觸法文。因優秀的語文能力,20歲時,以半工半讀的方式在西貢(今胡志明市)最大、最知名的公司COTECO工作。當時尹玲已考上西貢大學院的文科大學,課餘時間當COTECO秘書,以數種語文處理與總公司、各地客戶聯絡事宜。秘書需要優秀語文能力,除了精通法文之外,還要會中文、英文、越南文、廣東話,這些語言她都會,因此就順利任職了。

尹玲提到,父親支持她讀書不遺餘力,父親的朋友都不能理解。當地的傳統觀念中,認為女生是「賠錢貨」,但父親卻說:「不是每個孩子都會讀書,我這個孩子還可以讀,所以我就讓她讀書吧。」父親不僅支持她讀到大學畢業,更鼓勵她由越南赴台灣深造。

尹玲申請到中華民國獎學金,於1969年至台大就讀研究所,每天早上8點至研究圖書館撰寫論文,晚上10點才從圖書館回宿舍,2年時間便取得了碩士文憑。碩士畢業後,她考慮是否繼續深造時,父親也是全力支持。她提到:「你很難想像那個年代(1971年),一個越南小城市的父親會讓女兒讀博士,即使在台北大都市裡面,也很少父親願意讓女兒讀博士。我父親對我的成長,有特別深刻的影響。」

在台大取得博士學位後,教了2年書,再遠赴法國巴黎第七大學深造,取得博士文憑,同時於法國巴黎天主教大學取得法語教授文憑。她更憑著學術熱情,在巴黎研讀「文學社會學」,於1995年再訪巴黎研讀「發生論文學批評」(Critique Genetique),探尋文學家、作家、藝術家最原始的手稿與創作意念。從這段求學歷程,可看出尹玲對文學藝術、語言學習、社會學不斷精進的熱忱。

多方文學啟蒙

尹玲的文學啟蒙極早,她自小便受到越南、中國、台灣、香港及法國的文學影響,這些文學的泉源供給她詩藝純粹、精緻的養分。就讀於崇正學校時,便開始接觸中國1930年代文學作品。她讀到老舍、茅盾、沈從文、魯迅、以及後來張愛玲等作家的作品。其中,老舍的《駱駝祥子》更是她小時候的最愛,其中的北平書寫深深吸引她。除此之外,詩人徐志摩的〈偶然〉與〈再別康橋〉,更是深刻影響她。尹玲出生時,越法戰爭仍在進行,越法奠邊府戰爭結束後,南越與北越自1954年開始對峙,直到1975年4月30日才結束戰火。在徐志摩的〈偶然〉詩中,常常有生命不太確定的因素影響著她,「咱們有緣就在一起,無緣就各有各的方向,我很小就受這影響。」她這麼說。

除了中國作家之外,尹玲就讀「中法學堂」(後來改為「博愛學院」)的「法國中學課程」,是法國海外唯一以「四種語文」(法英中越)教學的中學,教的課程內容全是法文作品,因此接觸了許多法國作家,如Anna de Noailles、Georges Sand、Sidonie-Gabrielle Colette等。從這些作家作品中,她接觸到女性主義、散文與詩歌。其中,她非常喜歡Colette的散文,而Anna de Noailles則是她最早認識的法國女性詩人。

法國女作家中,尹玲也關注莒哈絲。莒哈絲的母親曾在越南南部鄉下興辦小學,因此,尹玲還特地帶朋友去參觀莒哈絲母親教過的小學校,與莒哈絲情夫的故居。尹玲提到,當時她走進今日這所學校唯一教授法語課程以紀念莒哈絲母親的班級時,與小學生以法語交流,他們非常高興地說:「我們學校都沒有別的老師會講法文!」因為曾經住過相同的土地(越南),尹玲對莒哈絲情有獨鍾。甚至在1979年至巴黎求學時,還常常觀賞莒哈絲的戲劇,遠遠望著她在舞台上。而莒哈絲的劇本改編成的電影如《印度之歌》、《廣島之戀》等,尹玲也如數家珍。從中可見她對喜愛的作家是如此狂熱!

尹玲赴法國求學時,親炙許多重量級學者的課程,她受到漢學家桀溺、吳德明、文學社會學者普拉西德.拉姆鮑德、解構主義大師德希達、社會學家雷蒙.阿隆、皮耶.布赫迪厄、女性主義者西蒙.德.波娃、茱莉亞.克莉斯蒂娃、西蘇等人的影響。這些深刻的思想、理論,亦鎔鑄在她的學術研究與創作之中。尹玲在文學社會學中,更受到史達勒夫人的啟發。史達勒夫人是最早有系統地結合文學與社會學研究的學者,尹玲在她的《文學社會學》中就特別提到史達勒夫人的貢獻。此外,巴黎時,羅蘭.巴特剛因一場車禍過世,因而未能親炙羅蘭.巴特的課程。尹玲便將羅蘭.巴特所有出版物、研究論著、課程與訪問錄音全部買來自己研讀。

1982年暑假,尹玲以2個多月時間,在美國各大圖書館裡,尋找、蒐集法國無法找到的資料,她親訪紐約哥倫比亞大學圖書館、紐澤西普林斯頓大學、波士頓哈佛大學和燕京學社、華盛頓DC國會山莊圖書館、馬里蘭州大學、柏克萊大學、史丹佛大學、胡佛研究中心、UCLA、休士頓大學。回巴黎時,在美國購買的書籍和影印資料,竟超過100公斤!從這些學習與研究過程中,充分顯現尹玲轉益多師的廣博經歷,與潛心研究的深厚學養。

本文選自《生活潮藝文誌》第二十二期,值得對電影、藝文有興趣的年輕人關注,各大網路書店現正販售中。