意義七十二變

閱讀方耀乾《烏╱白》

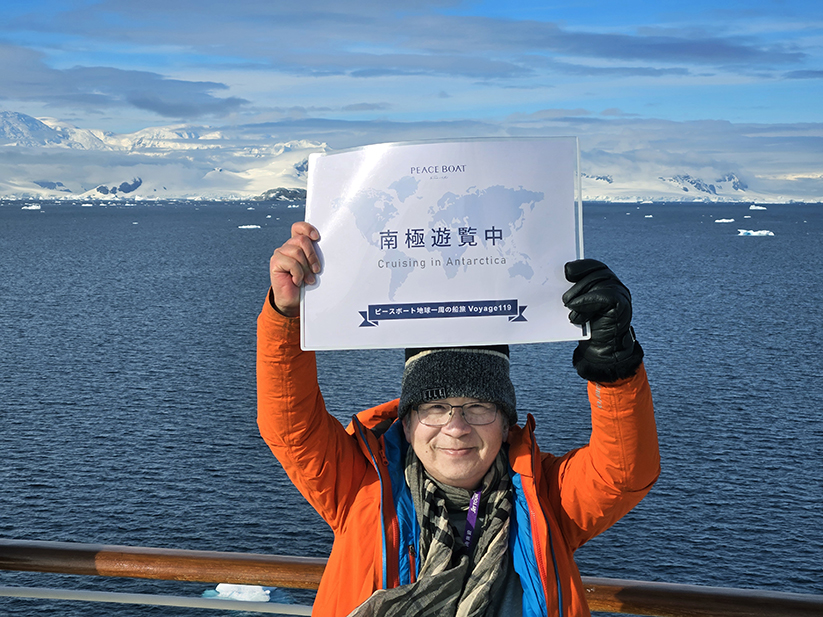

作者:李桂媚 圖片提供:方耀乾

無論是台語文學的創新、哲學母題的探索,亦或視覺的藝術表現,方耀乾的《烏╱白》都是一部充滿突破性的詩集,誠如何信翰在圖像詩集《烏 ╱白》推薦序所言:「佇濟濟ê台語詩人內底,方耀乾是少數兼有文學理論背景koh chin敢試驗新事物 。」(何信翰,2011:Ⅲ)台語詩集《烏 ╱白》收錄72首圖像詩,採取台語、英文雙語呈現的形式,詩集右翻是台語,從左翻是英文,銀色的封面宛若鏡子,隨著讀者不同,不斷變形重塑,反映出自我與他者、個人與社會的複雜關係。

在新書發表會上,方耀乾即指出:「這本圖像詩集從封面就開始引導讀者思考,銀色類似鏡子可以反射影像的封面,想看清反映的事物、卻又顯得模糊,是在告訴大家「反射」或「照映」出來事物,很可能已經被扭曲、變形,真實還需進一步探討。」(孟慶慈,2011)

《烏 ╱白》從封面到內頁,每一首詩的布局與設計,都指向意義的多樣性,變化出七十二個多重解讀的空間。藝術家馬格利特曾在畫布上畫了煙斗,又在其下方寫著:「這不是一隻煙斗而已。」(Angelo De Fiore等,1994:2)畫作名為「不忠實的事物」,對此,馬格利特闡述到:「題目並沒有違背東西的意思,而是以另外一種方式給予肯定。」(Angelo De Fiore等,1994:32)仔細思索「這不是一隻煙斗而已」這句話,「不是」未必是否定,也可以是正話反說,甚至可以理解為,這是一行文字,因此不是煙斗,或者是繪畫的煙斗並不等於生活裡使用的煙斗,再者「煙斗」終究只是一個符碼,名詞與意義之間的連結可以任意變動,更何況,創作者所思所想的「煙斗」與觀看者心中的「煙斗」,亦不可能完全一致。

詩集《烏 ╱白》試圖辯證與打破界線的,正是大眾的刻板印象與慣性思考,〈烏/白之一〉全詩以「混沌」(方耀乾,2011:1)兩字來詮釋「黑」、「白」,看似對立分明,實則交融難辨,這種模糊恰與銀色封面映照的形象相呼應,詩人不只是在詩集的形式上與視覺藝術結合,整本集子更是傳達出多層次的思想脈絡。緊接著來看〈烏/白之二〉,詩人寫道:

毋是烏毋是白(方耀乾,2011:2)

不管是「黑」還是「白」,都不會只具備「黑」或「白」的單一意義,可以指稱具象色彩的白色與黑色、白晝與黑夜、一體兩面的光與影,也可以作為抽象的情感象徵,生與死、存在與虛無、自由與禁錮、希望與絕望……,意義並非絕對,而是隨著讀者、時空背景不同不斷變異。此外,如果「黑」與「白」分別指涉「有」與「無」,究竟什麼是「有意義」?什麼又是「無意義」?又有誰有資格來下定論!?

〈烏〉系列與〈白〉系列採取相對的寫作方式,從標示在詩作下方的寫作日期來看,〈烏之一〉到〈烏之五〉、〈白之一〉到〈白之五〉,這10首詩皆寫於2009年1月1日,將同一天寫下的系列詩作並置來看,可以發現,詩人為顏色字「黑」、「白」提出多元詮釋,進而對既有價值拋出質疑。詩人突破文字的限制,將視覺元素融入創作,〈烏之一〉和〈烏之二〉以色彩為核心,〈烏之一〉(方耀乾,2011:3)採用全頁黑色呈現,透過視覺上的黑來表現黑色,〈烏之二〉(方耀乾,2011:4)則轉為全頁白色,翻轉一般人對於「黑」的直覺印象,在一大片白之中,凡出現任何一點雜訊都顯得格外明顯,以白表黑,正提醒著觀者不要用先入為主的想法看事物。

本文選自《生活潮藝文誌》第二十九期,值得對電影、藝文有興趣的年輕人關注,各大網路書店現正販售中。